De acuerdo con esta fuente el término tragedia “procede de la voz griega tragoedia o “canto del macho cabrío” (τραγῳδία, palabra compuesta de τράγος “carnero” y ᾠδή “canción”) y alude a la canción de los griegos atenienses que era entonada procesionalmente en honor del dios Dioniso en sus fiestas Dionisias. El género se define como una obra dramática de asunto terrible y desenlace funesto en la que intervienen personajes ilustres o heroicos, y emplea un estilo de lenguaje sublime o solemne. Aristóteles, en su Poética, dejó la primera definición del término: La tragedia es la imitación de una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión, en un lenguaje agradable, llena de bellezas de una especie particular según sus diversas partes, imitación que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y a temor, obra en el espectador la purificación (catarsis) propia de estos estados emotivos […] Necesariamente hay en toda tragedia seis partes constitutivas, según las cuales cada obra trágica posee su cualidad propia; estas partes son la fábula o trama, los caracteres, la elocución, la manera de pensar o ideología, el espectáculo y el canto”.

Luego continúa expresando que “las tragedias acaban generalmente en la muerte, el exilio o en la destrucción física, moral y económica del personaje principal, quien se enfrenta a un conflicto insoluble que le obliga a cometer un error fatal o hamartia al intentar “hacer lo correcto” en una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse. El héroe trágico es sacrificado así a esa fuerza que se le impone, y contra la cual se rebela con orgullo insolente o hybris. También existe un tipo de tragedia de sublimación, en las que el personaje principal es mostrado como un héroe que desafía las adversidades con la fuerza de sus virtudes, ganándose de esta manera la admiración del espectador, como es el caso de Antígona de Sófocles“.

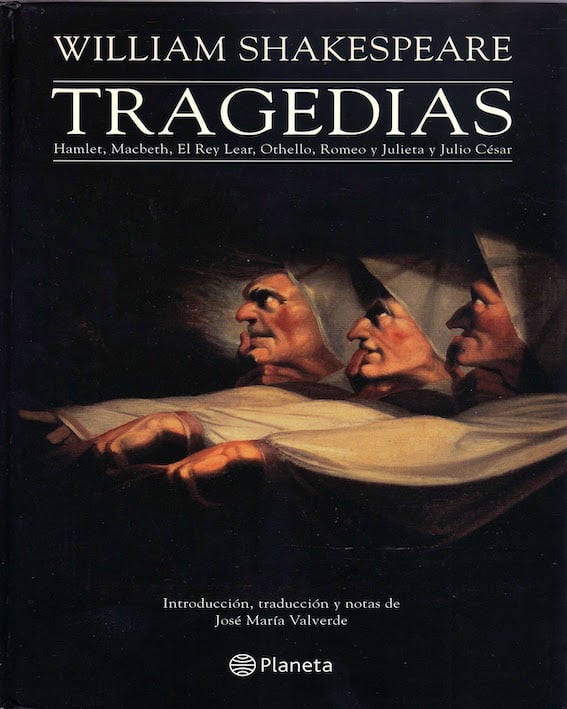

En la imagen de la entrada hemos colocado a un célebre escritor (William Shakespeare), que escribió muchas tragedias relacionadas con las distintas pasiones humanas (muchas de ellas llevadas a la enajenación o locura), la ambición de poder desmedida, los resentimientos, envidias y otras. Podríamos preguntarnos si de estas tragedias ¿podemos aprender algo? o aprender -más en general- de “los otros”, o de la literatura y sus representaciones…, ¿es muy difícil, si uno no ha experimentado?. La respuesta está abierta a distintas posibilidades de discernimiento y contextos sociales y personales que pueden ir en diferentes direcciones.

Para finalizar con esta reflexión no tomaremos casos de la literatura, sino de dos acontecimientos que provienen de la historia y de la vida real: el surgimiento del nazismo en Alemania y la dictadura de 1976 en Argentina. En el primer caso se ha escrito mucho y hay consenso que el grave deterioro de las condiciones socioeconómicas producidas por las compensaciones que debía realizar Alemania (Tratado de Versalles) luego de la primera guerra mundial, más errores de política pública, generaron la emergencia de Hitler y sus seguidores, quienes finalmente se hicieron del poder. Esto produjo la Segunda Guerra Mundial donde las estimaciones de muertos van desde un mínimo de 40 a 45 millones de personas a un máximo de algo más de 100 millones de personas. En el caso de la Argentina, tal vez aún no ha pasado mucho tiempo para hacer un análisis desapasionado y lo más objetivo posible de las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado (y del contexto internacional), el proceso de radicalización política, los conflictos al interior del peronismo, el accionar de la guerrilla que se extendió luego de la vuelta a la democracia (por ejemplo con el asesinato de Rucci), el deterioro socioeconómico (por el llamado “rodrigazo”) y político (la muerte de Perón, el rol de López Rega y de Isabel Perón, la sensación de “inevitabilidad del golpe militar” por parte de sectores medios y de dirigentes como Balbín, el rol activo de sectores económicos liderados por José A. Martinez de Hoz con la cúpula militar para llevar adelante el golpe militar, (entre otros) que llevaron a la tragedia de las desapariciones de miles de personas a partir de marzo de 1976 (1).

Comprender estos procesos no significa o conlleva “justificar” su desenlace (ni quienes lo llevaron a cabo, de manera directa o indirecta) (2), sino que -además de hacer justicia real y simbólica, así como memoria- es tener la posibilidad de reflexionar y discernir cuales son los “nidos de serpiente” o principales “patrones de comportamiento” y componentes que operan en desencadenar la tragedia. Ello posibilitaría sacar un aprendizaje sabio para no repetir experiencias traumáticas, evitar que nuestras democracias vayan muriendo y generar una serie de acciones de prevención (3). Nos puede posibilitar no caer en un mundo trágico así como visualizar los procesos asociados al mismo, y tratar de realizar cambios para mejor, aunque diste de la “perfección“.

(1) Algo más reciente, vinculado a la política nacional del año 2023, se puede leer en esta nota.

(2) En esta nota de Jaime Correas, entre otros conceptos, destaca esta expresión de Spinoza: «No juzgar, no deplorar, no indignarse, únicamente comprender«. Ello no significa justificar. Paul Valery también ha dicho que no se puede comprender y juzgar al mismo tiempo.

(3) La mejor prevención es promover el diálogo sincero, una buena educación y una buena información, evitando las denominadas “fakes news”, así como promover una activa participación e involucramiento democrático en general, y en expresiones socioeconómicas -por ejemplo- de una economía del bienestar actualizada y sustentable ambientalmente. Sobre el tema más general de la prevención se puede ver esta sección.